¿Cuánta verdad hay en las afirmaciones de que, en el pasado, la Iglesia Católica prohibió a los laicos leer la Biblia? Es una historia compleja: averigüémoslo juntos

En «Il Libro dei Libri (Garzanti, 2021)», el biblista John Barton contesta a la pregunta en pocas palabras, con tonos que no dejan mucho lugar a réplicas: «según un viejo estereotipo, a los laicos se les habría negado el acceso al texto bíblico hasta que los protestantes comenzaron a reclamar su derecho a leerlo. En realidad, la Biblia fue un libro accesible durante la mayor parte de la Edad Media»; y ciertamente no se puede acusar a Barton de ser parcial en su defensa de la Iglesia medieval, teniendo en cuenta que el erudito es también un clérigo anglicano.

Pero, objetivamente, el catolicismo medieval no albergaba especiales temores respecto a la lectura privada de la Biblia: como explica el biblista, la actividad estaba al alcance de todos, «al menos en teoría, considerando que, siendo una gran parte de la población analfabeta, pocos podían leerlo por sí mismo. Además, producir un manuscrito de la Biblia era un proceso muy costoso».

Los sínodos de Toulouse y Tarragona y aquellas Biblias prohibidas en la Edad Media

La idea de que en la Edad Media existía la prohibición de leer la Biblia es, objetivamente, muy exagerada, fruto de un mito que se difundió fácilmente en los primeros siglos de la Edad Moderna.

Con fines propagandísticos, las Iglesias protestantes (que habían fomentado inmediatamente una asistencia diaria con los textos sagrados) exageraron un par de prohibiciones que existían en la Edad Media sí, pero que no tuvieron el impacto disruptivo que se les suele atribuir.

Ciertamente es cierto que, en 1229, el Concilio de Toulouse prohibió a los laicos poseer una copia de la Biblia y que, en 1234, el Concilio de Tarragona ordenó quemar todos los volúmenes de textos sagrados traducidos a la lengua vernácula.

Sin embargo, en aras de la corrección histórica, será necesario subrayar que los sínodos en cuestión no eran concilios ecuménicos: es decir, las disposiciones tenían un carácter local y estaban en vigor solo en pequeñas áreas de Europa.

Y no en zonas al azar: en ese momento, Toulouse era el bastión de los cátaros y en Tarragona algunos movimientos pauperistas atribuibles al valdismo estaban encontrando cada vez mayor difusión; la prohibición de tener una Biblia en casa (y por lo tanto de leerla en privado, sin la ayuda de un sacerdote) nació, por así decirlo, en un contexto de emergencia y tenía el propósito declarado de detener la propagación de ideas heréticas.

El problema era, ¿qué Biblia terminabas leyendo?

Pero, en las zonas de Europa donde no existía este problema, no existía la prohibición: en Italia, por ejemplo, la vernacularización de la Biblia fue muy numerosa. En 1471 se publicó la primera edición impresa de una Biblia en italiano, traducida por el monje camaldulense Nicolò Malermi: obviamente, una operación perfectamente lícita. Y hubiera sido perfectamente lícito (y para cualquiera) entrar en la librería a comprar un ejemplar.

En la Edad Media, los verdaderos obstáculos que impedían a los laicos familiarizarse con la Biblia eran la alta tasa de analfabetismo y el altísimo costo de un texto manuscrito. Por razones prácticas y económicas muchos fieles preferían tener en su mesilla de noche colecciones de textos bíblicos que contenían solo una pequeña parte de las Escrituras (las colecciones de solo el Pentateuco, solo los Evangelios o solo los libros sapienciales, que eran muy populares). Pero si algún laico tenía el deseo y los medios económicos para obtener una Biblia completa, no incurría sobre él ninguna forma de censura.

Pero, ¿es cierto que la Biblia estaba en el Índice de Libros Prohibidos?

Todo cambió en las primeras décadas de la Edad Moderna, y -si se quiere- por razones comprensibles: el nacimiento de las Iglesias protestantes había extendido a toda Europa la situación de «emergencia» que, en el siglo XII, había preocupado a los obispos de Tolosa y Tarragona.

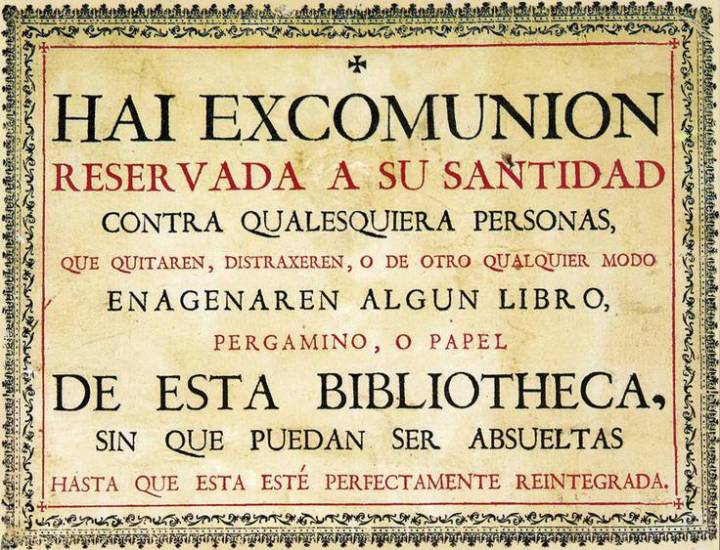

Mientras la Reforma se extendía como la pólvora, haciendo de la sola Scriptura su baluarte, la Iglesia Católica optó por reaccionar ante la amenaza colocando (literalmente) en el Índice todas aquellas vulgarizaciones de la Biblia que no habían sido previamente autorizadas por la autoridad eclesiástica.

Y no sólo eso: en 1559, el Índice de Libros Prohibidos enumeraba cuarenta y cinco ediciones de la Biblia en latín cuya posesión estaba prohibida, porque iban acompañadas de una serie de notas que se inclinaban hacia las doctrinas protestantes.

A los lectores que querían probar suerte con una nueva edición de la Biblia en el idioma local se les prohibió estrictamente continuar.

En Italia, siempre fue posible imprimir la Biblia traducida por Malermi, pero incluso eso había que manejarlo con cautela: el laico interesado en poseer una copia tendría que obtener un permiso especial de su obispo, quien solo se lo concedería después de haber examinado cuidadosamente los motivos de la solicitud.

Pero, ¿por qué tenían tanto miedo los obispos ante la idea de que un laico leyera la Biblia?

Dos posibles escenarios les preocupaban: en primer lugar, el temor de que una edición inexacta y parcial, escrita en círculos protestantes, terminara en manos del profano. En segundo lugar, el riesgo de que un laico inadecuadamente formado pudiera malinterpretar y manipular lo que lee en el texto sagrado, terminando por construir un cristianismo personalizado basado en lo que parece entender de sus estudios privados.

En resumen, la Iglesia consideró más prudente que el estudio de la Biblia estuviera mediado por la presencia de un sacerdote: una elección extrema que ciertamente parece discutible a los ojos de nosotros los modernos pero que, en ese momento, no era tan inusual

Después de un momento inicial de gran entusiasmo, en el que se aconsejaba a los fieles el estudio de la Biblia directamente y sin intermediarios, incluso muchos reformadores protestantes intentaron reducir el fenómeno. Sobre todo tras las revueltas campesinas que estallaron en el Tirol en 1524 y alimentadas por diferentes visiones religiosas que surgieron dentro de las mismas Iglesias Reformadas.

En 1525, inspirados por ese episodio, Zwinglio reservó la interpretación de la Biblia a personas debidamente preparadas; Calvino se hizo eco de él poco después, sugiriendo que la meditación de las Escrituras se reservara para aquellos fieles que pudieran leerlas sin riesgo de malinterpretarlas.

Incluso Martín Lutero, que en 1521 había proclamado con elocuencia «todos los cristianos se dedican con absoluta libertad a la mera lectura de las Sagradas Escrituras», volvió sobre sus pasos en 1543, pero definiendo preferible un estudio mediado por ministros de la religión.

Los reformadores relajaron gradualmente su dominio, la Iglesia católica no

Naturalmente, los reformadores no fueron más allá de estas breves anotaciones y no llegaron a prohibirlas: de hecho, con el paso de los siglos estos temores iniciales fueron completamente olvidados.

Todo lo contrario ocurrió dentro de la Iglesia Católica, que -como decíamos- optó por una prohibición tajante y rigurosamente cumplida: recién en 1758, por voluntad del Papa Benedicto XIV, se prohibió la lectura de la Biblia en las lenguas nacionales.

Eliminada esta prohibición, poco tiempo después, en 1776 se imprimió una nueva traducción al italiano: en este caso, fue editada por el obispo de Florencia, Antonio Martini.

El levantamiento de la prohibición no fue seguido por un boom comercial inmediato. Fue sólo durante el siglo XX cuando la lectura privada de la Biblia comenzó realmente a ganar popularidad entre los laicos: un proceso que, por supuesto, también fue facilitado por la creciente escolarización y la publicación de numerosas ediciones económicas.

En 1920, con la encíclica Spiritus Paraclitus, el Papa Benedicto XV subrayó la importancia de los estudios bíblicos e invitó a los fieles a familiarizarse especialmente con el Antiguo Testamento (en ese momento muy descuidado por los laicos, que preferían concentrarse en la lectura de los Evangelios). Una recomendación que tenía razón de existir, y que afortunadamente fue atendida: al fin y al cabo, era necesario recuperar dos siglos de atraso. ¡Y con intereses!

Publicar un comentario